**********************************************************************************

MI LUGARCITO

Creí que no llegaría nunca a este lugarcito edénico, esperado, único. Pero ahí está como siempre: revuelta, llena de migas, papeles, diarios, alguna vieja revista desgarrada y libros y más libros: flaquitos, gordos, viejos, relucientes, con las hojas semi-dobladas, arrugadas; los lomos descascarados o recién salidos de la imprenta. Lugarcito irremplazable. ¡Un paraíso, mi lugarcito! Y añorado como nunca. ¡Cómo corrí para tenerlo de nuevo a mi alcance!

Así es: algunos buscan refugio en el mullido sofá de la sala: allí se mimosean, se arrebujan, se arropan; otros, en la silla de madera, respaldo alto y almohadón confiable donde pueden apoyarse sin perder la compostura, mirar a los demás desde cierta distancia, conferida por la esbeltez de la espalda y el aire de señorío que esa posición permite. Habrá quien opte por la mecedora de la abuela: los ancestros dan prestigio a quien lo necesita para disimular el “Para Ti”, o el más mersa suplemento deportivo. Yo, mi cama. ¡Mi ilustrada cama!

Y me pregunto, entre sollozos y bronca amontonada, entre mocos y pañuelos de papel: de qué me sirve ahora tanta ilustración. Seguro que me engañó en eso también. ¡Al señor le gustaban los libros! ¡Justamente los mismos que a mí! Coincidíamos en un todo. Cafecito mediante, me recitaba los clásicos, se interesaba por los modernos y me comentaba los recién publicados. Él, infame, y yo, idiota. Porque había llegado a convencerme de que le encantaban mis polleras largas y mis sacos anticuados; mi bolso raído, sin color ya, los bolsillos colgando de tan gastados. Él lo encontraba singular. Singularmente atrayente, agregaba.

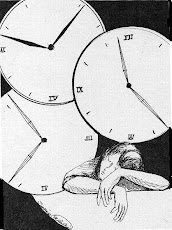

Mi cama me refugia, me consuela. Pero no alcanza. ¡Desperdicié tanta ternura en esos encuentros! He quedado fatigada, exhausta.

Ya mis amigas me habían advertido, pero yo veía en sus palabras sólo envidia. ¿Cómo –habrán dicho, supuse-, la peor vestida, la más payasa, en pareja y nosotras solas? No, no fue envidia, sino la más mísera verdad: mi amiguito, el intelectual, mi compañero de charlas literarias, el que habría la puerta, corría la silla, me ofrecía flores y mensajitos amorosos. El mismísimo tipo por el que estuve a punto de perder mi vieja costumbre de estar echada en mi cucha todo el día, resulta que ése no me engañaba a mí, en realidad, sino a su bella esposa. Ella, un maniquí. Y yo, otra vez buscando mi cama revuelta, llena de migas y de sabias lecturas.

¡Cuántas veces renuncié a mi lugarcito en el mundo para que un desalmado cualquiera se burlara de mis sueños! En realidad, yo fui la infiel. Si lo que más quiero está aquí: estiro las sábanas, agrego frazadas, quito algunas migas, no todas pues me servirán para picotear esta noche que presiento larga, interminable, y me interno en el huequito que ha marcado mi cuerpo. De ahora en más meditaré mucho tiempo antes de abandonar esa comarca en donde mi alma puede planchar sus penas, y me es posible arrimar mi espalda a otra espalda generosa, sin reproches.

Encuentro papelitos de caramelo con los dedos del pie. Si hasta ellos, dobladitos.

Creí que no llegaría nunca a este lugarcito edénico, esperado, único. Pero ahí está como siempre: revuelta, llena de migas, papeles, diarios, alguna vieja revista desgarrada y libros y más libros: flaquitos, gordos, viejos, relucientes, con las hojas semi-dobladas, arrugadas; los lomos descascarados o recién salidos de la imprenta. Lugarcito irremplazable. ¡Un paraíso, mi lugarcito! Y añorado como nunca. ¡Cómo corrí para tenerlo de nuevo a mi alcance!

Así es: algunos buscan refugio en el mullido sofá de la sala: allí se mimosean, se arrebujan, se arropan; otros, en la silla de madera, respaldo alto y almohadón confiable donde pueden apoyarse sin perder la compostura, mirar a los demás desde cierta distancia, conferida por la esbeltez de la espalda y el aire de señorío que esa posición permite. Habrá quien opte por la mecedora de la abuela: los ancestros dan prestigio a quien lo necesita para disimular el “Para Ti”, o el más mersa suplemento deportivo. Yo, mi cama. ¡Mi ilustrada cama!

Y me pregunto, entre sollozos y bronca amontonada, entre mocos y pañuelos de papel: de qué me sirve ahora tanta ilustración. Seguro que me engañó en eso también. ¡Al señor le gustaban los libros! ¡Justamente los mismos que a mí! Coincidíamos en un todo. Cafecito mediante, me recitaba los clásicos, se interesaba por los modernos y me comentaba los recién publicados. Él, infame, y yo, idiota. Porque había llegado a convencerme de que le encantaban mis polleras largas y mis sacos anticuados; mi bolso raído, sin color ya, los bolsillos colgando de tan gastados. Él lo encontraba singular. Singularmente atrayente, agregaba.

Mi cama me refugia, me consuela. Pero no alcanza. ¡Desperdicié tanta ternura en esos encuentros! He quedado fatigada, exhausta.

Ya mis amigas me habían advertido, pero yo veía en sus palabras sólo envidia. ¿Cómo –habrán dicho, supuse-, la peor vestida, la más payasa, en pareja y nosotras solas? No, no fue envidia, sino la más mísera verdad: mi amiguito, el intelectual, mi compañero de charlas literarias, el que habría la puerta, corría la silla, me ofrecía flores y mensajitos amorosos. El mismísimo tipo por el que estuve a punto de perder mi vieja costumbre de estar echada en mi cucha todo el día, resulta que ése no me engañaba a mí, en realidad, sino a su bella esposa. Ella, un maniquí. Y yo, otra vez buscando mi cama revuelta, llena de migas y de sabias lecturas.

¡Cuántas veces renuncié a mi lugarcito en el mundo para que un desalmado cualquiera se burlara de mis sueños! En realidad, yo fui la infiel. Si lo que más quiero está aquí: estiro las sábanas, agrego frazadas, quito algunas migas, no todas pues me servirán para picotear esta noche que presiento larga, interminable, y me interno en el huequito que ha marcado mi cuerpo. De ahora en más meditaré mucho tiempo antes de abandonar esa comarca en donde mi alma puede planchar sus penas, y me es posible arrimar mi espalda a otra espalda generosa, sin reproches.

Encuentro papelitos de caramelo con los dedos del pie. Si hasta ellos, dobladitos.

LA BARRA PARDA

Creo que esa tarde tuve más suerte que mis dos compinches. Quedé libre y para los tipos que nos usan es lo único importante: mientras siga sirviendo para sus próximas – (¿tengo que decir “mis próximas”?) – fechorías voy a seguir valiendo algo para ellos. Norita y Pedro, perdieron, pobres. Quedaron totalmente fichados.

- Ahora tendrás que laburar por los tres – me ordenaron.

Los “gordos” me han prohibido ver a mis amigos y tendría que ser un mago para poder entrar al hospital en donde quedó internado Pedro. Parece que la herida no es tan grave pero seguro que tiene custodia las veinticuatro horas.

Me será más fácil encontrar a Norita. Ella fue entregada a los viejos después que éstos vinieron a buscarla a la comisaría. Aunque tienen revigilada la villa, ella sabrá dónde podremos encontrarnos; por supuesto, después de haber despistado bien a los canas que la vigilan.

En eso, ella es una genia. También, ¡nada menos que la hija menor del tuerto Alcides! Lo acompañó hasta que al tuerto lo agarraron en una emboscada sus propios compañeros. Estaban hartos de que él siempre se quedara con la mejor tajada. Norita se fugó sin que lo notaran siquiera. Vivió todo el tiempo con nosotros, la barra parda, en ese taller abandonado. Desde entonces se endureció del todo. No le vi derramar ni una lágrima, ni la escuché maldecir a estos malparidos que fusilaron al tuerto a un metro de distancia. Pero supongo que sentirlo, debe haberlo sentido. Era dios para ella. Ahora que la llevaron a la casa, tendrá que bancarse de nuevo al padrastro.

- El tipo es un boludo – nos había dicho Norita - La vieja nos enchufó un gil que no tiene la menor idea de la vida. Me las tomé cuando empezó con el cuento ése de que debía decirle a dónde iba y a qué hora volvía.

Cuando por fin nos pusimos en contacto y pudimos vernos, Norita me dijo, mostrándome una mochila vieja y sin color casi:

- Aquí metí algunas cosas; lo más necesario; a la casa no podré volver. Le aseguré que podría quedarse unos días en el galpón de Vieytes.

Ése también era un refugio que usaba la barra.

Nos fugaríamos juntos. Pero había que esperar; primero tendría que despistar a los “gordos”. El problema era Pedro. Abandonarlo a su suerte? ¿Esperar a que se recuperara?

No tuve que hacerme más planteos porque ella ya lo tenía todo masticado. Su plan era entrar al hospital disfrazados de payasos: ese día habría un espectáculo para niños.

Ya podrán darse cuenta: esas boludeces que inventan las viejas cuando les trabaja el marote y deciden ser buenitas Eso sucede cada vez que las joyas les pesan demasiado. Sienten gran dolor en las articulaciones y cuando van al gimnasio comprenden que, entre anillos y demás, han subido un kilo. Se miran al espejo y suspiran afligidas:

-Pero si como todo sin grasa, me privo del pan…

Entonces, se dan cuenta, -porque a veces se dan cuenta - , que les pesa la conciencia. Y deciden usar el melón para aliviarlo: inventan una fiestita de disfraces en el hospital…

Se regodean de sólo pensar que los hijos de ellas no irían allí. Los nenes, ni siquiera saben que existen los hospitales.

-¡Grandioso, el domingo!

Todo salió al pelo, como lo había planeado Norita; sólo que Pedro cojeaba. Él también debió usar un disfraz. Tuvo que hacer de viejito rengo hasta llegar a la estación. Ahí habíamos escondido ropa para seguir viaje en tren.

Algo sucedió que no estaba en nuestros planes. A Norita la habían seguido, parece. Nunca sabremos si fue la cana o los turros que fusilaron al tuerto. Buscaban la merca que se había hecho humo, vaya a saber en qué otro entrevero.

Cuando el tren se puso en marcha, tirada en un charco, sus ojos se estaban despidiendo. De nosotros y de nuestros mejores días en la barra parda.

¡A no flojear, ahora! ¿Oíste, che Pedro? – Lo tironeé del saco de viejo que todavía no se había cambiado y lo obligué a mirar para otro lado.

SOY YO, LA JUSTICIERA

A una golfa como ella, no pude atraparla de otra manera. Hace rato que venía mirándola actuar. Yo la dejaba nomás. Se revolcó con cuanto tipo se le puso cerca.

Había comenzado con los pobres diablos que frecuentaban el mismo barro que ella. Compartían, además de la miseria, el gusto por lo extravagante, lo llamativo, lo fácil; el suburbio. La dejé. No era diferente a muchos otros y sobre todo, a muchas otras.

Estuve a punto de creer que lo hacía por compasión, por lástima. Hasta que empezó a tocar a los poderosos, los políticos, la gente realmente devota, creyente, correcta cuando su fama trascendió Hollywood.

Entrampó a varios de la misma prominente familia: un presidente – dicen - un senador, algún cuñado.

Entonces, me vi obligada a intervenir. Hice que el alcohol le nublara los sesos. De ahí en más, sólo me quedó esperar a encontrarla tirada, vencida, descartada.

Yo ya había hurgado en sus cajones, y al frasquito misterioso, que ella escondía celosamente, fui agregándole dosis letales. Día a día; con esa paciencia que ya me conocen…

Era hermosa, su juventud fascinaba, su aire de inocencia confundía, su pelo deslumbraba. Qué importa si había recurrido a algunos artilugios para ello, ¡deslumbraba!

Todo el mundo sabe que las películas que filmó no eran de lo mejor. Lejos de ser buen cine. Su cuerpo y sus vestidos llamativos eran el único argumento destacable.

Fue eso lo que me impulsó: despertó la lujuria de tantos hombres decentes, patrióticos, devotos que me vi obligada a actuar. Actuar antes de que se volviera vieja y fea. Las mujeres como ella debían aprender la lección: no se juega impunemente con el poder, el decoro, la corrección

ENREDADA A UN RECUERDO

Por el ventanuco vio venir la procesión de vecinos.

Casi adivinó que se trataba del Anselmo.

Es decir, era él quien ocupaba ese día el sitial de privilegio.

El morador del cajón que sus familiares trajinaban por la callejuela pedregosa.

El Anselmo, su joven pretendiente de hace veinte años.

Antonia nunca supo por qué esa joven venida del poblado la había desplazado con tanta facilidad. Era un poco más delgada y hasta más lindona que ella.

Pero reemplazarla así, de ¡un tirón! ¡Qué sacudida fue para la infeliz! Antonia todavía guardaba unas margaritas silvestres en algún tarro de la cocina, como recuerdo de las atenciones de aquel mozo.

Lo que más le dolía es que después había tenido que aceptar como marido al opa del Nicasio. Eso sí, era joven y con polenta.

Pero para qué pensar en eso, justamente ahora – se repetía la Antonia - mientras trataba de que el cuzco parase de ladrar.

Al pobre animal lo asustaba el color negro-violeta que cubría el cielo.

En esa agobiante tarde de diciembre, el Nicasio no podía terminar de acomodar las chapas con que su mujer le había ordenado cerrar todos los agujeros del rancho.

Él pensó que era por la tormenta que se avecinaba; ella supo que fue para ocultarse del muerto y sobre todo de la viva, la esposa, la aborrecida.

Cuando la Antonia reaccionó, el Nicasio ya había invitado a todos: finado y familiares a resguardarse en la galería hasta que lo peor del ventarrón hubiese pasado.

El cajón del Anselmo quedó bajo el árbol, el único que protegía de la intemperie, en ese arenal que todos llamaban jardín.

No tuvo más remedio que acercarse y saludar. Y lloró, la Antonia; lloró todos sus llantos acumulados.

Claro, ella tenía muchos más motivos para llorar que cualquiera de los otros.

Había perdido al Anselmo hacía veinte años y sólo ahora podía lamentarse sin que nadie se diera cuenta de su rencor.

Todo pasó por fin: la tormenta, el cortejo fúnebre y el llanto de la Antonia.

Su extraño consuelo fue dormirse esa noche soñándose un árbol, el único que daba sombra a ese arenal que todos llamaban jardín. Sólo que ahora otras raíces se enredaban a las suyas, tiernas, llegadoras, recientes…

El Nicasio despertó como siempre, a la madrugada, apurado: quería prepararle el primer mate a la mujer, como para endulzarle el carácter.

Pobre Nicasio, esa mañana no hubo quien estirara la mano por entre las cobijas, para recibirle ese primer verdoso, calentito, espumante…

Julia Fernández

A una golfa como ella, no pude atraparla de otra manera. Hace rato que venía mirándola actuar. Yo la dejaba nomás. Se revolcó con cuanto tipo se le puso cerca.

Había comenzado con los pobres diablos que frecuentaban el mismo barro que ella. Compartían, además de la miseria, el gusto por lo extravagante, lo llamativo, lo fácil; el suburbio. La dejé. No era diferente a muchos otros y sobre todo, a muchas otras.

Estuve a punto de creer que lo hacía por compasión, por lástima. Hasta que empezó a tocar a los poderosos, los políticos, la gente realmente devota, creyente, correcta cuando su fama trascendió Hollywood.

Entrampó a varios de la misma prominente familia: un presidente – dicen - un senador, algún cuñado.

Entonces, me vi obligada a intervenir. Hice que el alcohol le nublara los sesos. De ahí en más, sólo me quedó esperar a encontrarla tirada, vencida, descartada.

Yo ya había hurgado en sus cajones, y al frasquito misterioso, que ella escondía celosamente, fui agregándole dosis letales. Día a día; con esa paciencia que ya me conocen…

Era hermosa, su juventud fascinaba, su aire de inocencia confundía, su pelo deslumbraba. Qué importa si había recurrido a algunos artilugios para ello, ¡deslumbraba!

Todo el mundo sabe que las películas que filmó no eran de lo mejor. Lejos de ser buen cine. Su cuerpo y sus vestidos llamativos eran el único argumento destacable.

Fue eso lo que me impulsó: despertó la lujuria de tantos hombres decentes, patrióticos, devotos que me vi obligada a actuar. Actuar antes de que se volviera vieja y fea. Las mujeres como ella debían aprender la lección: no se juega impunemente con el poder, el decoro, la corrección

ENREDADA A UN RECUERDO

Por el ventanuco vio venir la procesión de vecinos.

Casi adivinó que se trataba del Anselmo.

Es decir, era él quien ocupaba ese día el sitial de privilegio.

El morador del cajón que sus familiares trajinaban por la callejuela pedregosa.

El Anselmo, su joven pretendiente de hace veinte años.

Antonia nunca supo por qué esa joven venida del poblado la había desplazado con tanta facilidad. Era un poco más delgada y hasta más lindona que ella.

Pero reemplazarla así, de ¡un tirón! ¡Qué sacudida fue para la infeliz! Antonia todavía guardaba unas margaritas silvestres en algún tarro de la cocina, como recuerdo de las atenciones de aquel mozo.

Lo que más le dolía es que después había tenido que aceptar como marido al opa del Nicasio. Eso sí, era joven y con polenta.

Pero para qué pensar en eso, justamente ahora – se repetía la Antonia - mientras trataba de que el cuzco parase de ladrar.

Al pobre animal lo asustaba el color negro-violeta que cubría el cielo.

En esa agobiante tarde de diciembre, el Nicasio no podía terminar de acomodar las chapas con que su mujer le había ordenado cerrar todos los agujeros del rancho.

Él pensó que era por la tormenta que se avecinaba; ella supo que fue para ocultarse del muerto y sobre todo de la viva, la esposa, la aborrecida.

Cuando la Antonia reaccionó, el Nicasio ya había invitado a todos: finado y familiares a resguardarse en la galería hasta que lo peor del ventarrón hubiese pasado.

El cajón del Anselmo quedó bajo el árbol, el único que protegía de la intemperie, en ese arenal que todos llamaban jardín.

No tuvo más remedio que acercarse y saludar. Y lloró, la Antonia; lloró todos sus llantos acumulados.

Claro, ella tenía muchos más motivos para llorar que cualquiera de los otros.

Había perdido al Anselmo hacía veinte años y sólo ahora podía lamentarse sin que nadie se diera cuenta de su rencor.

Todo pasó por fin: la tormenta, el cortejo fúnebre y el llanto de la Antonia.

Su extraño consuelo fue dormirse esa noche soñándose un árbol, el único que daba sombra a ese arenal que todos llamaban jardín. Sólo que ahora otras raíces se enredaban a las suyas, tiernas, llegadoras, recientes…

El Nicasio despertó como siempre, a la madrugada, apurado: quería prepararle el primer mate a la mujer, como para endulzarle el carácter.

Pobre Nicasio, esa mañana no hubo quien estirara la mano por entre las cobijas, para recibirle ese primer verdoso, calentito, espumante…

Julia Fernández

No hay comentarios:

Publicar un comentario