Adolf camina por las grises y heladas calles de Linz. Ese frío callejero parece llegarle al alma. Da pasos cortos, lentos, tristes. Mira al frente. Los músculos de su cara están tan tensos como una cuerda recién atada.

Se siente solo, abandonado. Algunos autos pasan echándole humo. Él tose. Es un niño, desabrigado de amor. Todo está perdido, se dice. Franky se fue y no va a volver. Está oscuro.

Llega a casa. Tiene hambre. Busca pan, pero no encuentra. Pone a hervir el agua. Busca té. Tampoco hay. Sale al patio, grita un largo Fraaaaaanky. No hay respuesta.

Se sienta en esa silla en la que, alguna vez, su madre lo tuvo en brazos. Desea sentir la suavidad de aquellas manos sobre las suyas, la tibieza de los besos que supo recibir, unos pocos años atrás. La verdad es que es eso lo que Adolf quiere recordar. Ella murió cuando él era pequeño.

Tal vez sea la nostalgia errada lo que lo impulsa a buscar el cuaderno con escritos de su madre. Trata de correr al depósito, pero los altos pastos del jardín se lo impiden. Cuando llega, se da cuenta de que la puerta ya había sido abierta. Allí estaba. Adolf siente un silencio amargo que gana su garganta.

Franky yace en el suelo de madera. Su cabeza está apoyada suavemente sobre su vieja almohada. Abre un ojo, el que tiene sano y mira a Adolf como suplicándole que se vaya. El niño se arrodilla junto a él y lo acaricia. Con sus manitos trata de limpiar la sangre que mana de su oreja y torso. Franky al sentir el rose, jadea y Adolf se asusta.

Pasan unos segundos en los que sorprendido, Adolf no hace nada. Su perro vuelve a mirarlo con los ojos húmedos. El niño se acerca y Franky lame su mejilla.

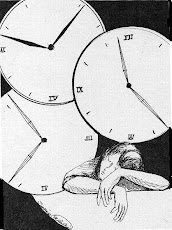

Así se quedan por unos momentos, minutos u horas. Uno junto al otro, recordándose amantes de juegos, corridas y paseos. Adolf siente por primera vez en el día la tibia ternura que el mundo le debe.

Franky parece haberse dormido. Adolf se levanta y busca el cuaderno de su madre. Cuando vuelve, su amigo abre los ojos y le dedica su último saludo. La vida defraudó una vez más al pequeño Adolf.

El abrazo fue largo. El llanto también. El pequeño, de 8 años, acaricia la suavidad del pelaje de su perro. Minutos, horas, días más tarde promete en una hoja rayada la venganza a sus vecinos polacos.

El silencio de la tristeza

Corre viento. El agua empuja con fuerza. El marinero anuda la vela al mástil. Una larga cuerda queda suelta, aunque no llega al suelo.

Su fina cabellera se despeina por ese aire helado que intenta entrar a su pecho. No habla. Camina a paso lento, haciendo sonar sus tacos en la madera. Trata de mirar a algo, pero no puede. Sigue con la vista al frente. Saca de su cartera un pañuelo, se seca las lágrimas. Ha llegado.

Abre el viejo baúl. Al momento que lo hace, se paraliza. Su corazón se reprime, su cuerpo se tensa. Recuerda con dolor. Las imágenes que extrae del baúl recorren su mente.

Se arrodilla y acomoda su larga pollera negra. Esperaba oír a las gaviotas pero la tormenta que se avecina parece haberlas espantado. Hasta el viento parece haber callado. La invade… el silencio. Se escucha gritando. Se escucha peleando. Se escucha llorando. Al principio lo percibe claramente, luego él se va, y queda sola, acompañada sólo por su propio bullicio.

Sostiene la soga. El muelle ya se ve lejos y se despide. El nudo en su garganta es áspero y al caer siente la presión sobre su cuello.

Ella se pone de pie y salta al agua. Quiere nadar y llegar a él. Pero la nave está ya muy lejos, las velas apenas se ven desde allí. Sigue nadando en el mar helado.

Ambos se encuentran, minutos después, en el silencio eterno y sus voces conversan para siempre.

--

¿Qué pasaría si todo lo que dijéramos se hiciera realidad?

Labios vendados

Prometí no hablar. O, mejor dicho, me obligaron a callar.

Aprendí a pensar, repensar y volver a pensar cada palabra que saldría de mi boca.

Mi voz era gruesa y triste. Casi nadie me escuchó, nunca, salvo mis padres y… vos.

De chiquito recuerdo jugar en el jardín a la vista de todos. Cuando crecí un poco todo eso acabó. No podía salir de mi casa.

Un día lo escuché desde la ventana de la pieza de mis papás. Los vecinos decían que yo era sordomudo, que tenía no sé qué enfermedad y que por eso me consentían con regalos que salían por televisión.

Comencé pensado que de verdad era mudo, pero no sordo, y me di cuenta de que no eran mis padres los que me compraban juguetes sino que era yo mismo el que los conseguía. Todo lo que decía se hacía realidad.

Iba por la vida, o en verdad, por la casa, con la boca vendada y cubierta por un barbijo hasta que me daba hambre y rogaba con las manos que me liberaran. Comí siempre en silencio. Viví callado.

A los once años salí por primera vez a la calle. Sentí mucha culpa, porque había escapado. Mis padres no estaban, aproveché y me subí como pude al techo para bajar de un salto. Allí estabas. Vos, mi vecina.

Te asustaste al principio. Nunca me habías visto, y por la forma en que caí, como del cielo, no parecía muy amigable. Yo te observaba, callado, como siempre. Me tuviste pena. Sin saludarme, y con las manos temblorosas me desataste con delicadeza la venda. Aquella fue la primera caricia de mi vida. Te despediste, así, rápido y susurrando, “volvé mañana”.

Los gritos duraron horas, los golpes un poco menos. Mamá lloraba, papá estaba furioso. Me preguntaban muchas cosas, como quién te desató, cuánta gente te vio, estás seguro de que no abriste la boca. Pero no me dejaban responder. Me oprimían la boca con las manos y varias veces pensé que me iba a asfixiar.

Me esperaste. Todos los días. Murmuraste, gritaste cuando estaba solo. Yo te oí, todas las veces, pero mis labios estaban sellados.

Crecimos más, y las cartas sobrevolaban la tapia. Así pasaron años. Hasta que nos revelamos los dos. Hablaste con mis padres. Dijiste lo que yo no podía. No les importó nuestra amistad.

Entonces, me liberaste nuevamente. Me suplicaste que lo dijera, que fuera valiente, me prometiste estar siempre a mi lado. “DÉJENME SER LIBRE” grité, con fuerza y decisión. Mis padres bajaron la cabeza, y se fueron a su habitación. Tiramos las vendas y los barbijos para siempre.

Te lo propuse por escrito. Me dijiste que sí, y mi mayor deseo se cumplió sin decir palabra.

2 comentarios:

amado asesino, cómo me gustan tus textos. baccio

Entré por segunda vez en tus textos. Creativos, transgresores, un humor perverso. Escribiste en mi blog tu historia y eso no vale. Se necesitan dos: uno a favor y otro en contra. Después el escritor o el poeta la hacen pelota. Alberto

albertofernandez@speedy.com.ar

Publicar un comentario